Se habla mucho del “estado de derecho”. En efecto, un régimen político sin “estado de derecho” volvería al estado de barbarie. Desde los códices mesopotámicos, hace más de 40 siglos, los conflictos entre los miembros de un sistema político se resolvieron por intermedio de los jueces, y no con el “ojo por ojo, diente por diente” o por medio de linchamientos. Teniendo un sistema de derecho que goce de legitimidad, un cuerpo de jueces justos, puede aceptarse que las instituciones políticas acordadas tengan derecho al monopolio de la coacción.

En México, prácticamente no ha existido un “estado de derecho” hasta el presente que goce de legitimidad suficiente; en la época colonial porque lo ejercían unilateralmente los españoles; durante el siglo XIX por la inestabilidad reinante; y después de la Revolución por el corporativismo, que puede fácilmente declarar inocente al rico o al que tiene_ “relaciones”_, y deja pudrir en la cárcel a un indígena que ha robado un pollo. Hemos visto banqueros que se apropiaron de miles de millones y no pudieron ser inculpados.

Carl Schmitt, crítico del sistema liberal, y con razón, muestra que el “estado de derecho”, fundado en instituciones políticas vigentes, no es razón última de la política. Para ello echa mano de un ejemplo: el “estado de excepción”. La dictadura romana era una institución que en situaciones muy graves (el ataque, por ejemplo, de Cartago) nombraba a un ciudadano para defender a la patria, decretando la suspensión de todas las instituciones normales para unificar el mando en las manos del dictador. Una vez terminada la crisis, el dictador renunciaba y la normalidad retornaba a sus cauces.

Giorgio Agamben ha estudiado con originalidad esta figura política. Con ello Schmitt mostraba que detrás del Estado de derecho había una voluntad política que podía instaurar la anulación temporaria del tal estado. De la misma manera Fernando de la Rúa, en Argentina, decretó en diciembre de 2001 un “estado de excepción” para paralizar los movimientos populares.

Pero aconteció que el pueblo argentino, en vez de acatar dicha decisión presidencial salió a las calles en lo que pudiéramos llamar “estado de rebelión”. No sólo dejó sin efecto el “estado de derecho” y el “estado de excepción”, sino que destituyó de hecho al mismo presidente, el que fue remplazado días después. La pregunta es: ¿qué sentido tiene ese “Estado de rebelión”? ¿Qué sentido tiene que la multitud exclamara: “¡Que se vayan todos!”, sabiendo que los burócratas políticos, aunque estén corrompidos, son necesarios e inevitables? ¿Nos está enseñando esta situación límite algo? Creo que sí, e intentaré pensar el tema.

La premisa enuncia que todo poder político reside exclusivamente en la comunidad política, en el pueblo -tesis 2 de mi obrita 20 tesis de política, editada recientemente en Siglo XXI. La comunidad política, el pueblo, es la primera y última instancia del poder. Pero la comunidad política o el pueblo debe darse instituciones sin las cuales no puede operar. Toda institución es el lugar del ejercicio delegado del poder del pueblo. Cuando la institución política presidencia, Congreso, jueces, burocracia estatal, policías, etcétera se arroga ser sede del poder, hemos caído en algún tipo de fetichismo del poder, de corrupción, de injusticia. La estructura total del Estado no es soberana: el único soberano es la comunidad política o el pueblo.

Hasta Francisco Suárez, aquel jesuita profesor de Salamanca y Coimba a finales del siglo XVI y comienzos del XVII, quien consideraba a la democracia un sistema natural (pre institucional), tenía claro que la entrega del poder delegadamente a la autoridad (y al mismo rey, previo contrato revocable) no era total, sino que se recuperaba el poder cuando la autoridad hacía mal uso del mismo.

Hasta Tomás de Aquino admite el tiranicidio (asesinato del tirano) cuando se ha tornado un peligro para el pueblo que lo había elegido. La elección, como instrumento secundario de la democracia (ya que la democracia es mucho más que mera elección de una autoridad una vez cada varios años, y en su esencia es un principio normativo y no un mecanismo electoral), es perfectamente revocable en toda la tradición del derecho.

Hay políticos que, según su conveniencia, decretan la sacralidad de una elección política de un representante en el ejercicio delegado del poder, en una institución que, por otra parte, la fetichizan igualmente al olvidar que puede ser transformada o eliminada por la misma comunidad política o el pueblo que la creó en el pasado. La instancia última es la voluntad del pueblo y no una elección (una persona) o una institución (creada para el servicio del mismo pueblo).

Esa voluntad, cuando tiene convicción subjetiva de haber podido decidir algo con participación igualitaria, otorga legitimidad a la institución y al elegido para ejercer delegadamente la función acordada. Por ello la elección de 1988 no fue legítima, y al no haberse contado los votos ante la duda, esa duda planeará sobre la de 2006 siempre ante la conciencia de los ciudadanos exigentes.

Pero ese mismo pueblo, sufriendo injusticias económicas y humillaciones políticas de tantas instituciones (por ejemplo, de jueces que se asignan bonos millonarios, que por sentido común es una injusticia a la vista de todos, aunque no sea ilegal, porque las leyes pueden ser injustas; o de un gobernante que se la pasa haciendo propaganda de pretendidos actos de gobierno como si fuera publicidad de Coca-Cola, en vez de gastar ese dinero en cosas útiles) o un gobernante electo (que manda asesinar a miembros de su propio pueblo), ese mismo pueblo tiene todo el derecho de recordar a los que ejercen delegadamente el poder en las instituciones quién es la última instancia del poder, y de gritar:_ “¡Que se vayan todos!”_.

Ese grito expresa una contradicción: por una parte, a) deberían irse todos, pero, de todas maneras, b) necesitaremos otros que, al no darse las condiciones necesarias, repetirán las injusticias pasadas.

Por ello el significado es otro:_ “¡No olviden que es la comunidad, el pueblo la última instancia del poder!”_, y por ello tenemos el derecho a deponerlos. Ese hacerse presente en las calles, como en Oaxaca, es lo que denominamos “estado de rebelión”. El pueblo muestra su rostro sufriente, hambriento, humillado y declara ser la sede última del poder. Las instituciones corrompidas, los gobierno ilegítimos corren a cubrir ese rostro con las máscaras de orden, en nombre del “estado de derecho”, olvidando que hace tiempo que el tal estado ha sido negado por los que dicen defenderlo.

En América Latina, y muy especialmente en México, un fantasma recorre el continente: son los pueblos, los pobres, los marginados, los humillados por los siglos que se van poniendo de pie en un “estado de rebelión” que manifiesta un proceso profundo de movimientos sociales que nos depararán grandes sorpresas. A los que piensan detenerlos con represión, policías, contrainsurgencia sin preguntarse por las causas profundas les pasará lo que está sufriendo George W. Bush, que atacó al terrorismo militarmente en Irak y le ha “estallado el petardo en la mano”. En vez de ir a las causas de las injusticias quiso asesinar a los que se resistían, surgiendo muchos miles en su lugar y con mayor fuerza.

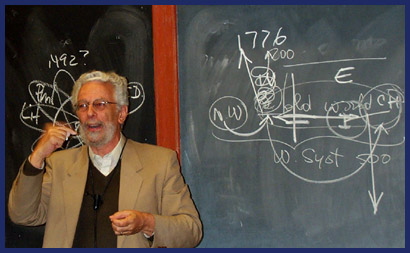

* Filósofo

Fuente: La Jornada, Lunes 6 de noviembre de 2006