Categoría: Acción Sindical

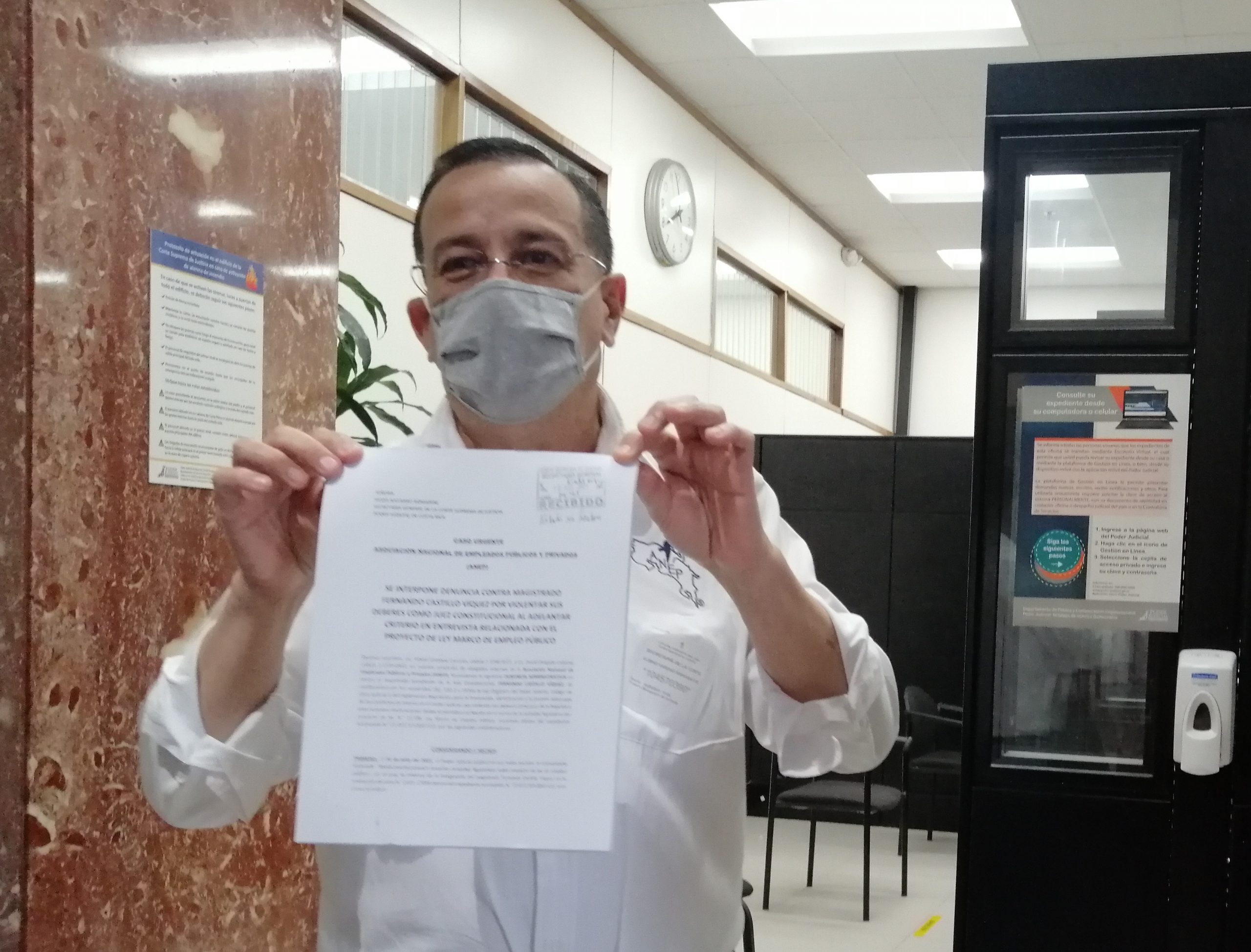

ANEP interpone denuncia contra magistrado por adelantar criterio con el Proyecto de Ley Marco de Empleo Público

- Por presuntamente violentar normas éticas que cubren a los magistrados

- Solicita a la Corte Plena que instruya el procedimiento correspondiente contra el magistrado por violentar disposiciones éticas

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) presentó una denuncia administrativa contra el magistrado presidente de la Sala Constitucional, Fernando Castillo Víquez, por violentar sus deberes como juez y adelantar criterio en una entrevista relacionada con el Proyecto de Ley Marco de Empleo Público.

La denuncia remitida a la Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia del Poder Judicial, indica que la misma está amparada en los numerales 182, 192.2 y 197 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Código de Ética Judicial y del reglamento Regulación para la Prevención, Identificación y la Gestión Adecuada de los Conflictos de Interés en el Poder Judicial.

Con base en los expuesto, nuestra organización sindical solicita que se eleve la denuncia, de manera urgente, a conocimiento de la Corte Plena. Además, que se instruya el procedimiento administrativo correspondiente y determine las sanciones disciplinarias que el ordenamiento jurídico establece por violentar las disposiciones éticas señaladas.

Sobre la denuncia

De acuerdo con el documento, cuatro días después de salir el pronunciamiento de la consulta constitucional sobre el Proyecto de Ley de Empleo Público; el magistrado en una entrevista exclusiva al periódico La Nación, dio declaraciones relacionadas a aspectos como los alcances y efectos del artículo 2 del proyecto, la aplicación del salario global en instituciones públicas y sus parámetros de determinación a funcionarios públicos, mecanismos de verificación de dichos parámetros, las familias de puestos, entre otros aspectos. Sin embargo, los temas mencionados anteriormente, no han sido informados de manera integral, el magistrado enfatizó que “serán conocidos una vez que esté el voto completo”.

Asimismo, incumplió con sus deberes como juez al adelantar criterio en temas que podrían ser sometidos nuevamente a conocimiento de los magistrados, como, por ejemplo, diferenciación de cuales funcionarios son fundamentales para determinar una categorización de familias de puestos bajo los parámetros salariales de Mideplan.

También adelantó criterio al calificar de “grave” los supuestos normativos de los numerales 98, 99 y 100 de la Ley General de la Administración Pública al definir que aquellos órganos con independencia o grados de autonomía, los cuales desacaten una directriz del Poder Ejecutivo, podrán ser removidos.

Parte de las petitorias a la Corte Plena es que se recomiende al magistrado Fernando Castillo Víquez que se inhiba de conocer eventuales recursos sometidos a conocimiento de la Sala Constitucional en los que se determine que hubo adelanto de criterio.

ANEP solicita al Ministerio de Hacienda información sobre deudas tributarias incobrables a grandes contribuyentes

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) solicitó al Director General de Hacienda, Francisco Fonseca Montero y con base en coordinación con la Seccional ANEP-Hacienda, información sobre el sistema tributario y los grandes contribuyentes.

De acuerdo con la carta enviada este lunes, para nuestra organización sindical es de suma importancia que se nos suministre información relacionada con las resoluciones de la Oficina de Cobro Judicial, en especial, aquellas que fueron incobrables.

En el caso de los grandes contribuyentes y GETES (Grandes Empresas Territoriales), se solicitó información de las sumas prescritas e incobrables en los años 2018, 2019 y 2020.

“Por lo que, con todo respeto, queremos solicitarle, se sirva proporcionarnos la siguiente información: Las resoluciones que fueron emitidas por la Oficina de Cobro Judicial, en el 2020, referentes a la incobrabilidad y prescripción de los adeudos tributarios, que se dejaron de cobrar y recaudar a favor del Estado”, agrega la misiva presentada por el Secretario General de ANEP, Albino Vargas Barrantes.

La petitoria pide que se incluya el nombre de las empresas o sociedades, a las cuales se les aplicó el proceso de incobrabilidad y prescripción de las deudas tributarias, así como el tipo de impuesto, período, monto y motivo por el no cobro de lo adeudado.

La petición nace del interés de nuestra organización sindical en el sistema tributario y su transformación hacia la progresividad y la justicia.

Conciliación entre ANEP y TUASA busca aplicación de protocolo justo por faltantes de barras

Proyecto de Empleo Público está políticamente «muerto»

Junta Directiva de la Seccional ANEP-Municipalidad de Dota se presentó ante el Concejo Municipal

Representantes de la ANEP, junto a integrantes de la Junta Directiva de la seccional ANEP-Municipalidad de Dota se presentaron el pasado martes 3 de agosto de forma oficial ante el Concejo Municipal de la localidad, con el objetivo de dar a conocer el trabajo que realiza la ANEP en los diversos municipios en defensa de los derechos laborales, así como la fiscalización y la transparencia en la función pública.

Juzgado de Trabajo abre investigación contra el Estado por irrespeto al salario mínimo

– Denuncia fue presentada por la ANEP ante la afectación al salario mínimo de al menos 3 mil funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública

El Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José ordenó la apertura de investigación en contra del Estado costarricense, luego de la denuncia presentada por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), por infracciones a las Leyes del Trabajo o de Previsión Social.

La investigación ordenada por el Juzgado de Trabajo recae en contra del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), por la afectación que sufrieron en su salario al menos 3 mil funcionarios adscritos a este último ministerio, en su mayoría oficiales de la Fuerza Pública.

Los hechos denunciados por la ANEP y su Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ), se remontan a partir de la primera quincena de junio, cuando trabajadores del MSP reportaron a nuestra organización rebajos automáticos en su salario, dejando sus cuentas prácticamente en cero, afectando directamente el salario mínimo por ley de los trabajadores, situación que a la fecha continúa presentándose.

Esta situación desencadenó molestia y angustia por parte de los funcionarios afectados, lo que provocó una manifestación de oficiales de Fuerza Pública en su tiempo libre en las afueras del Ministerio de Hacienda, solicitando explicaciones de lo sucedió, sin embargo, no recibieron respuesta positiva.

Ante este escenario, la ANEP decide acudir a los estratos judiciales y presentar la denuncia por violación por infracciones a las Leyes del Trabajo o de Previsión Social, amparados en la Constitución Política, el Código de Trabajo, así como resoluciones recientes de la Sala Constitucional con respecto al salario mínimo de los trabajadores”.

“Concretamente denunciamos las rebajas salariales por concepto de cuotas de deudas con entidades crediticias, sin que se esté respetando a las personas trabajadoras el salario mínimo, aplicándose de los salarios rebajos indiscriminadamente, sin garantizar el patrono, ni el Estado el resguardo de una suma mensual de ingreso mínimo, para que sus subalternos puedan hacer frente a sus necesidades básicas, si no que se les está aplicando rebajas hasta dejar los ingresos de los trabajadores en cero colones mensualmente”, detalló Rafael Mora Solano, Asesor Político de la ANEP.

Por su parte Mainor Anchía Angulo, Asesor Sindical de la ANEP en la Fuerza Pública, manifestó sentirse complacido por la decisión del Juzgado de Trabajo de investigar los hechos denunciados, ya que el salario mínimo debe ser respetado.

La ANEP no descarta presentar nuevas denuncias contra el Estado bajo estos mismos argumentos, ya que se han detectado casos similares de rebajas salariales irrespetando el salario mínimo de los trabajadores en otras instituciones y ministerios.

Juzgado de Trabajo abre investigación contra el Estado por irrespeto al salario mínimo by EugenioGuerrero on Scribd