¿Año o período Bicentenario?

Hablamos de período y no de año Bicentenario considerando que la ofensiva anticolonialista comienza con la gran insurrección indígena-popular liderada por Tupac Amaru allá en 1780, en los Andes centrales, con epicentro en la provincia de Tinta y que se extiende por veinticuatro provincias, desde el Cusco hasta las fronteras de Tucumán al sur y hasta parte del Virreinato de Nueva Granada al norte. Todo el antiguo Tahantinsuyo se conmueve ante la rebelión india, que incluye, por sus proclamas antiesclavistas, a negros, zambos y mestizos no asimilados. Más de cien mil hombres y mujeres se levantaron bajo las banderas de Tupac Amaru y Micaela Bastidas primero, y de Tupac Katari y Bartolina Sisa después.

Paralelamente, en 1781, la insurrección de los Comuneros en Nueva Granada sacude la estructura política colonial. Bajo el liderazgo de Manuela Beltrán y luego de José Antonio Galán y con epicentro en la ciudad de El Socorro, los sectores más pobres de la región se levantan contra los abusos del poder colonial.

Ambas insurrecciones serán aplastadas a sangre y fuego por las tropas colonialistas. Sus líderes ejecutados salvajemente, y la “pacificación” sólo llegará en base a la aplicación del método del terror.

Si bien estas dos insurrecciones no planteaban directamente la independencia de la metrópolis, sí cuestionaban profundamente el orden colonial, incluyendo en sus demandas medidas de corte democrático como también reivindicaciones de hondo contenido social. Los pueblos no toleraban más las formas de explotación a que eran condenados por el gobierno español.

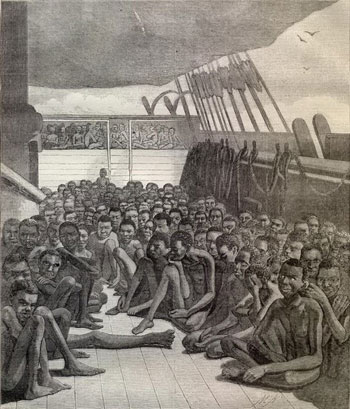

Pero ante la derrota de los indios andinos y los mestizos neogranadinos, aparece victoriosa la insurrección de los negros esclavizados de Haití, quienes el 1 de enero de 1804 declaran la independencia tras derrotar a los ejércitos colonialistas de Francia, España e Inglaterra.

La ofensiva anticolonialista había comenzado en nuestra América, desde lo más profundo de las clases populares y desde el “interior” hacia las capitales del poder político. Desvincular estas insurrecciones del proceso independentista, o solamente ubicarlas como “antecedentes”, es un error mayúsculo que conlleva a no comprender el proceso revolucionario. Sería parecido a intentar entender la actual Revolución Bolivariana sin incorporar al Caracazo como inicio de la actual fase histórica.

Una etapa dentro de la ofensiva anticolonialista

Claro que los sucesos en la península, con la invasión francesa y la deposición del rey, fueron los detonantes para la conformación de los primeros gobiernos patrios en la América española. Mas la restauración de Fernando VII y el retorno al sistema colonialista fue el elemento definitorio para levantar sin ambigüedades las banderas independentistas. Pero la ofensiva la habían iniciado los pueblos 30 años antes, acumulando en esas insurrecciones 300 años de resistencia continua.

La confluencia del pensamiento liberal criollo (influenciado por el liberalismo francés, español, inglés y norteamericano) y las masas populares insurrectas se configurará recién en la primera década del siglo XIX, en un proceso de encuentros y desencuentros, pero que culminará en la conformación de un vasto movimiento popular independentista conducido por figuras de la talla de Simón Bolívar, José de San Martín, José Gervasio Artígas, Miguel Hidalgo, Antonio José de Sucre, Antonio Nariño, Bernardo O’Higgins, Gaspar Rodríguez de Francia, José María Morelos, Mariano Moreno, entre otros.

El momento de madurez de la gesta independentista, en este período, alcanza su máxima expresión en los campos de Ayacucho. La “alianza plebeya”, anticolonialista, democrática y de profundo contenido popular, luego de derrotar a los ejércitos realistas, comienza a ser carcomida por los intereses de las viejas y nuevas oligarquías criollas, que temían más a las masas populares que a sus antiguos amos europeos. El período de esta ofensiva anticolonialista terminará con la derrota del proyecto bolivariano y la balcanización suramericana.

En síntesis: el período de ofensiva anticolonialista para nuestros pueblos comienza a finales del siglo XVIII y culmina con la muerte de Bolívar en 1830. La era Bicentenaria, de lo que podríamos llamar la primera gran ofensiva anticolonialista, comenzó hace 30 años y lo que ahora celebramos es la etapa de conformación del amplio frente nacional de liberación, de las declaraciones de independencia e instalaciones de gobiernos soberanos. La etapa en que los criollos se incorporan de lleno a la Revolución, con el insoslayable aporte que eso significa, pero también con las limitaciones que un sector de ellos imprimirá al proceso por su condición de clase.

De los criollos –por educación, recursos económicos y conocimientos militares-, emergerán los principales conductores de la gesta independentista, pero asimismo ellos incorporarán al frente nacional anticolonialista, a través de su franja más encumbrada, a los propios sepultureros del proceso revolucionario.

La lucha por la independencia continúa

Entonces, las fechas Bicentenarias que este año celebraremos, se refieren a esa etapa de la ofensiva anticolonialista. A una etapa en particular, teniendo en cuenta que esa fase histórica involucra 50 años de lucha. Esto es importante aclararlo porque analizando la historia desde la perspectiva de los pueblos, de las masas populares, debemos de ser concientes que esa lucha por la independencia aun no ha culminado. No hay primera y segunda independencia, sino que es un mismo proceso de ofensiva y repliegue, donde en aquellos 50 años de finales del Siglo XVIII y principios del Siglo XIX se dio una formidable alza de masas pero que no alcanzó plenamente sus objetivos.

De lo que podemos hablar es de una primera gran ofensiva independentista, la que estamos celebrando en su etapa más difundida, en la que se constituyeron los primeros gobiernos patrios, y una segu nda gran ofensiva que es la que actualmente transitamos con los actuales gobiernos revolucionarios en Venezuela, Bolivia, Cuba, Nicaragua y Ecuador. Pero estas dos ofensivas son parte de un mismo proceso revolucionario, independentista y por la unidad de nuestra América.

De ahí que el Comandante Hugo Chávez ha señalado, refiriéndose al 19 de abril de 1810 y el 5 de julio de 1811: “… celebraremos los 200 años de esa revolución que es la misma que hoy llevamos a cabo, yo quiero insistir en esto, no es que aquella fue una Independencia y esta es una segunda Independencia, no, desde mi criterio desde mi punto de vista no es eso; no creo que debamos hablar de una segunda Independencia, es la continuación del mismo proceso de Independencia en todo caso una segunda fase histórica del mismo proceso independentista venezolano, suramericano, nuestro americano”.

La historia y el proceso revolucionario

“Nosotros no podemos perdonarnos ignorar no ya nuestra historia, sino incluso la historia de América Latina; nosotros no nos podríamos perdonar ignorar siquiera la historia del mundo porque están asociadas. Seríamos incompletos, estaríamos mutilados desde el punto de vista cultural si ignoramos la historia del mundo. Esas tres historias tienen que estar muy presentes”, afirmaba Fidel Castro en 1992, cuando la prédica imperialista nos hablaba del “fin de la historia”.

Hoy más que nunca, y aprovechando este período Bicentenario es que debemos profundizar en la historia, reinterpretar nuestra historia y releerla a la luz de los desafíos del presente. “Un pueblo que no conoce su historia no tiene nada que buscar en el futuro y nosotros casi desconocemos nuestra historia. Fortalezcámosla y estaremos fortaleciendo nuestra fuerza para construir”, ha expresado el Comandante Chávez, agregando, “no es una obsesión, pero casi, es decir, estamos aferrados a la historia, la historia es la tabla de salvación… mientras no terminemos de descifrar los códigos del pasado no terminaremos tampoco de descifrar los códigos del futuro”.

Y estas reflexiones, tanto de Fidel Castro como de Hugo Chávez, tienen que hacernos recapacitar a los revolucionarios nuestramericanos en estas celebraciones Bicentenarias. En primer lugar es fundamental apropiarnos de nuestra historia, la de los pueblos, la de la revolución en marcha. En segundo lugar, reconocer que la tarea inconclusa debe de ser culminada en la actual etapa y que la experiencia anterior es fuente inagotable de enseñanzas y experiencias. Decía al respecto Rodolfo Walsh: “Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores: la experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia parece así como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de t odas las otras cosas”.

En tercer lugar, tener claro que la lucha por la independencia es una asignatura pendiente, por lo tanto, debemos volcar todos los esfuerzos en alcanzar el objetivo con las herramientas y armas con que hoy disponemos, fundamentalmente el ALBA. Y cuarto, combatir la visión de la historia de las clases dominantes para evitar que esta se imponga como historia oficial a favor de la contrarrevolución y el imperialismo. Un revolucionario argentino, Arturo Jauretche, afirmaba. “La falsa historia (la historia oficial) comienza a funcionar no sólo por la desvirtuación del pasado… sino como sistema destinado a mantener esa desvirtuación y prolongarla en lo sucesivo imponiéndola para el futuro por la organización de la prensa y la enseñanza, de la escuela a la universidad, con una dictadura del pensamiento que hiciera imposible esclarecer la verdad y encontrar en el pasado los rumbos de una política auténtica nacional”.

Es por esto que cuando analizamos la historia desvinculada del presente y de la política, estamos entregando el campo al enemigo, a la reacción, a las fuerzas históricamente adversas a la liberación nacional y social. A los académicos e historiadores del sistema, les disgusta mucho la ya famosa frase: “la historia es la política pasada y la política es la historia presente”. Pero esa frase tiene que esgrimirse cotidianamente desde el campo de la Revolución, ya que, como decía Orwell: “Quien controla el pasado controla el futuro”.

¿Por qué a los enemigos históricos de nuestra América les interesa el Bicentenario?

Desde diferentes tribunas de opinión e información se percibe claramente que el tema del Bicentenario está presente. Tanto la cadena CNN como la BBC y el diario El País de España están dando un espacio destacado a las celebraciones del Bicentenario. ¿Estadounidenses, españoles e ingleses acompañándonos en la necesaria reflexión y debate que generará el recuerdo de estas fechas? Sí, ante la imposibilidad de ignorar el hecho, los agentes de la colonización cultural intentarán, inteligentemente, neutralizar las ideas anticolonialistas, patrióticas, unionistas, democráticas y populares que acarrea una reflexión seria sobre nuestro pasado y nuestro porvenir.

El gobierno español, a través de toda su plana mayor (el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, el ex presidente Felipe González, el Canciller Miguel Ángel Moratinos y el rey Juan Carlos), es quien juega más fuerte al respecto, incorporándose de lleno en el Grupo Bicentenario y financiando parte de las celebraciones en América Latina.

En un documento elaborado por uno de los tantos Think Tank financiados por el imperialismo, se advierte la conciencia que ellos tienen de la importancia del Bicentenario para nuestros pueblos. En el texto se lee: “…en varios países de América Latina y el Caribe, las celebraciones del Bicentenario en 2009 y 2010, que marcan el comienzo de las revoluciones que los independizaron de España, representarán un momento altamente simbólico que estimulará la introspección y el debate sobre sus roles en el mundo”. Inmiscuirse en ese momento de “introspección y debate” con el fin de manipular las conclusiones en beneficio de sus intereses, que no son precisamente los de nuestros pueblos, es su objetivo.

El documento que hacemos mención se llama “Replanteando las Relaciones entre Estados Unidos y América Latina, una Alianza Hemisférica para un Mundo Turbulento”, elaborado por la Comisión Alianza para las Américas Institución Brookings, de noviembre de 2008. Analizar someramente la trayectoria de algunos de los firmantes de este informe, exime de mayor explicación sobre las intenciones del grupo. Entre otros, firman: Thomas R. Pickering, ex subsecretario de Asuntos Políticos de Estados Unidos; Ernesto Zedillo, ex presidente de México; Mauricio Cárdenas, Director de Iniciativa para América Latina Brookings, Ricardo Lagos, ex presidente de Chile; John Deutch, ex Secretario Adjunto de Defensa y Director de la Agencia Central de Inteligencia; Jorge Quiroga, ex presidente de Bolivia; Jeffrey Davidow, Presidente del In stituto de las Américas.

¿Qué conclusiones debería acarrear la reflexión sobre la gesta independentista de los siglos XVIII y XIX en nuestra América? Según los ideólogos del imperialismo la necesidad de “madurar” políticamente, asumir el “orden internacional actual”, favorecer la inversión extranjera, abrirnos a los mercados, entrar en una suerte de “modernidad” despojándonos de ideas nacionalistas, “populistas” o socializantes. Que las conclusiones políticas a que lleguemos sean precisamente aquellas de contrasentido a la dirección que trazaron nuestros libertadores.

El Director del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Londres hoy Instituto de las Américas, John Lynch, habla sin ambigüedad sobre el tema, “haciendo política” desde la página web del Bicentenario del gobierno español. Allí el profesor inglés se despacha contra el comandante Chávez ante la pregunta si le parece bien que el presidente venezolano haya cambiado el nombre de su país por el de República Bolivariana de Venezuela, invocando a Bolívar como modelo. Dice Lynch: “Para responder menciono tres cuestiones: en primer lugar, se llama a sí mismo un “revolucionario bolivariano” y habla de establecer un Estado socialista. Bolívar nunca promovió una revolución social ni pretendió hacerlo.

La redistribución de la tierra, la igualda d racial, la abolición de la esclavitud, los decretos a favor de los indios eran las políticas de un reformista, no de un revolucionario. Bolívar era demasiado realista para creer que podía cambiar la estructura de la sociedad de América del Sur por la imposición de leyes o políticas inaceptables para los principales grupos de interés. La segunda cuestión se refiere a las relaciones internacionales. Bolívar cultivó el apoyo de las grandes potencias, no de los países marginales. Mantuvo cierto recelo hacia Estados Unidos pero admiraba cómo este país había encarnado los ideales de igualdad y libertad. Fue deferente hacia el poder imperial de Gran Bretaña.

El comercio y las inversiones británicas los vio como un beneficio, no como una amenaza. La tercera cuestión es tal vez la única que le da la razón a Chávez. Una de las ideas má ;s controvertidas de Bolívar era que los presidentes debían servir de por vida y tener el poder de nombrar a su sucesor. Y el historial de Chávez muestra que él siempre está hambriento de poder”. Conclusión inducida: Bolívar era un reformista, nunca revolucionario, pragmático y conformista; dócil ante los intereses de las grandes potencias, pero con un defecto, al igual que Chávez, ¡un dictador! La argumentación de Lynch es un modelo de la discusión que pretende imponer el imperialismo en el debate Bicentenario.

Pero quien ha planteado el tema sin ningún tipo de reparos ha sido el investigador Carlos Malamud del Real Instituto Elcano, organismo que integra la Comisión Nacional para la Conmemoración de las Independencias de las Repúblicas Iberoamericanas del Gobierno de España. Dicho catedrático ha alertado sobre “la emergencia del populismo y la fuerte presencia del nacionalismo en la región, exacerbado todavía más por el primero, asociados a las conmemoraciones de los Bicentenarios de la independencia, suponen una serie de riesgos para España”. Agregando: “el riesgo más inmediato se desprende de una serie de embates contra la imagen de España y de sus empresas…”. ¿Tendrá algo que ver la presencia de altos dirigentes de empresas españolas en la financiación de las celeb raciones Bicentenarias?

Que los latinoamericanos caribeños no aprovechemos el Bicentenario para cuestionar los grados de dependencia que aun mantenemos con las potencias imperialistas, es la idea en el involucramiento de España, Estados Unidos e Inglaterra. Ellos perciben con meridiana claridad el “riesgo” que representa una celebración con profundo contenido popular y patriótico.

Una Comisión Bicentenaria desde los pueblos de nuestra América

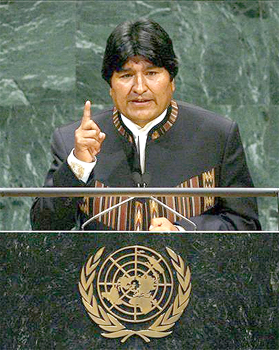

“No es en Europa que debe estar la dirección de la comisión (de conmemoración del Bicentenario); es aquí donde tenemos que conmemorar el grito de rebeldía y de rebelión de nuestros pueblos, contra ellos precisamente”, señaló el Presidente Hugo Chávez en declaraciones a la prensa.

Y esa categórica afirmación merece una reconsideración sobre el tema. Hasta el momento las comisiones de conmemoración de los Bicentenarios en cada uno de los países está designada por los gobiernos correspondientes. Si tenemos presente que durante el 2010 se celebrará la fecha en Venezuela, Argentina, Chile, Colombia y México y que en los tres últimos países mantienen regimenes neoliberales sometidos a los dictámenes imperiales (en Chile hay serias posibilidades que la derecha gane las elecciones), es lógico suponer que la reflexión y el debate se orientará hacia la línea contrarrevolucionaria antes señalada.

Una mezcla de aburrida Historia Oficial, opiniones de reciclados historiadores de academias, “saludos a la Bandera” y “show bicentenarios” parece ser lo que veremos este año, y no nos podemos resignar a eso. Un dato más que confirma esta posición lo indica que el ilegítimo gobierno mexicano ha contratado al estadounidense Phil Green, fundador de la empresa Autonomy, aquella que se encargó del espectáculo de inicio de los Juegos Olímpicos de Pekín, para la producción y supervisión del trabajo de la celebración del Bicentenario y Centenario de la Revolución Mexicana ¡Una verdadera afrenta a Hidalgo, Morelos, Zapata y Villa!

Una propuesta: Comisión Bicentenaria de los Pueblos de Nuestra América

¿Nos dejaremos robar el Bicentenario? Sabemos que en Venezuela y Argentina no será así, pero la celebración o tiene carácter nuestroamericano o se diluye en la balcanización que precisamente es producto de la derrota de esa ofensiva anticolonialista que ahora celebramos. La propuesta puntual es que se conforme una Comisión Bicentenaria desde los Pueblos de Nuestra América, constituida por las organizaciones sociales y políticas comprometidas en la lucha por la definitiva independencia y unidad latinoamericana caribeña.

Como decía Martí:_ “¿Adónde va la América, y quién la junta y guía? Sola, y como un solo pueblo, se levanta. Sola pelea. Vencerá, sola”._

Fernando Ramón Bossi es Presidente de la Fundación Emancipación y Director del Portal ALBA.

Cofundador del Congreso Bolivariano de los Pueblos y de la Red Popular Humanitaria Misioneros del Milagro Correo-e: fernandoramonbossi@hotmail.com

________________________________________________________

Replanteando las Relaciones Entre Estados Unidos y América Latina:

Una Alianza Hemisférica para un Mundo Turbulento

The Brookings Institution

Noviembre de 2008 —

Los acontecimientos en la región de América Latina y el Caribe influyen significativamente en la vida diaria de los estadounidenses. Sin embargo, las distintas prioridades de Estados Unidos y la incapacidad de algunos países de la región de garantizar el cumplimento de sus compromisos internacionales, aunadas a la falta de confianza, han perjudicado el logro de una gestión genuina y continua entre las partes para responder a los desafíos regionales y mundiales.

Si se continúa soslayando la creación de una alianza hemisférica, los costos para Estados Unidos y sus vecinos serán más altos, tanto en términos de mayores riesgos como de oportunidades desaprovechadas. El carácter transnacional de los distintos retos que enfrenta la región en materia de narcotráfico, migración, cambio climático y crimen organizado requiere el esfuerzo conjunto de los países del hemisferio y Estados Unidos. La naturaleza de estos retos ha llevado a que los países de América Latina y el Caribe reduzcan la dependencia con Estados Unidos y refuercen sus lazos políticos y económicos con la comunidad internacional y, a la vez, tomen con mayor seriedad y responsabilidad sus compromisos.

Sin una alianza, el riesgo que las redes criminales representan para las personas e instituciones de la región continuará creciendo. Sin los resguardos apropiados de seguridad regional, los riesgos de proliferación nuclear aumentarán. La adaptación al cambio climático se producirá a través de medidas aisladas e improvisadas llevadas a cabo por los países de manera individual, en vez de efectuarse mediante una lucha más efectiva fundada en el aprendizaje mutuo y en la coordinación. La inmigración ilegal en Estados Unidos continuará sin restricciones y sin control, y se sumará a una subclase aún mayor que vive y trabaja fuera de los márgenes de la ley. Finalmente, todos los países del hemisferio, incluido Estados Unidos, perderán valiosas oportunidades de entrada a nuevos mercados e importantes recursos que permitirían realizar nuevas inversiones.

Este informe no propone reinventar las relaciones hemisféricas, ni tampoco busca ofrecer una solución única. En cambio, se funda sobre dos propuestas simples: los intereses comunes de los países de la región, y el rol de Estados Unidos en promover la cooperación en aquellos intereses, objetivos y soluciones comunes con el fin de formar la base para una alianza duradera. En este sentido, el informe ofrece una serie de recomendaciones modestas y pragmáticas que, de implementarse, podrían ayudar a los países de la región a lidiar con los desafíos transnacionales y a concretar el potencial de la región.

En el informe se identifican cuatro áreas que prometen apoyar la conformación de una alianza hemisférica: (1) el desarrollo de fuentes sostenibles de energía para mitigar el impacto del cambio climático, (2) el manejo eficaz del problema migratorio, (3) la expansión de oportunidades para la población mediante la integración económica y (4) la protección del hemisferio contra el tráfico de drogas y el crimen organizado. La siguiente sección de este informe explora la creciente necesidad de lograr una alianza entre EE. UU. y ALC.

Las próximas cuatro secciones ofrecen un análisis de cada una de las áreas promisorias para una posible alianza y brindan recomendaciones concretas para la formulación de políticas en EE. UU. La última sección trata sobre las relaciones de EE. UU. con Cuba. Aunque este asunto es de menor magnitud con respecto a las otras cuatro áreas, se incluye en el presente informe porque, durante mucho tiempo, Cuba ha sido un tema de sumo interés en la política exterior estadounidense y un obstáculo para las relaciones de EE. UU. con otros países del hemisferio.