La ANEP y su Junta Directa Nacional, realizaron un merecido reconocimiento a Luis Gerardo Obando Chavarría, trabajador de la Municipalidad de San José quien ha permanecido afiliado a nuestra organización por 22 años.

Etiqueta: Más Noticias

ANEP y Voces Unidas continúan trabajando juntas para apoyar al artista nacional

COVID-19 pone en jaque el sustento de más de 55 millones de personas dedicadas al trabajo doméstico

– En el noveno aniversario de la adopción del Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, nuevas estimaciones de la OIT ponen de manifiesto el riesgo que corren estos trabajadores debido a la pandemia del COVID-19.

ILOGINEBRA (OIT Noticias) – Nuevas estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) indican que casi las tres cuartas partes de los trabajadores y las trabajadoras domésticas del mundo –más de 55 millones de personas– corren un importante riesgo de perder su trabajo y sus ingresos debido al confinamiento y a la falta de cobertura efectiva de seguridad social.

La amplia mayoría de estos trabajadores, 37 millones son mujeres.

Los datos de junio indican que la región más afectada es Asia Sudoriental y el Pacífico, donde el 76 por ciento de los trabajadores domésticos está en situación de riesgo, seguida de las Américas (el 74 por ciento), África (el 72 por ciento) y Europa (el 45 por ciento).

En este sector, la crisis ha afectado tanto a personas cuyo empleo es formal, como a quienes trabajan de modo informal, pero estos últimos representan el 76 por ciento de quienes pueden perder su trabajo u horas de trabajo. En países con medidas de confinamiento más estrictas, quien realizaba trabajo doméstico, estuviera empleado formalmente o no, no podía ir a trabajar. Así, algunas de las personas que tenían un empleo formal han tenido derecho al seguro de desempleo, pero no ha sido el caso de quienes trabajaban un situación informal, para quienes la inmovilización ha supuesto la pérdida de los medios de vida, no contar con una red de seguridad de respaldo, y verse en aprietos a la hora de poner alimentos sobre la mesa.

La pandemia ha agravado la situación preexistente. Solo el 10 por ciento de las personas que realizan trabajo doméstico están al amparo de la seguridad social, lo que equivale a que los demás no tienen derecho a ausencias por enfermedad pagadas, acceso garantizado a la atención de salud, prestaciones por lesiones profesionales, o seguro de desempleo. Muchas de estas personas perciben una paga de no más del 25 por ciento del salario medio, por lo que carecen de ahorros con los que afrontar una emergencia financiera.

“La crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad particular de los trabajadores y las trabajadoras domésticas informales, y la necesidad acuciante de que se les incluya efectivamente en el ámbito de protección laboral y social”, dijo Claire Hobden, Oficial Técnica de la OIT en trabajadores vulnerables, “la cantidad de mujeres afectadas es desproporcionada, pues son la amplia mayoría de quienes realizan esta actividad en el mundo.”

En algunas regiones, las trabajadoras domésticas son predominantemente inmigrantes que cuentan con su paga para mantener a la familia en el país de origen. Tanto el impago de los salarios como el cierre de los servicios del envío de remesas han puesto en situación de riesgo de hambre y de pobreza a las familias de estas mujeres.

Quienes vivían en el lugar de trabajo en general han seguido trabajando en confinamiento con sus empleadores. No obstante, se sabe que han trabajado más horas a causa del cierre de las escuelas, y que están realizando tareas de limpieza más exigentes.

En otros casos, los propios empleadores se han visto en dificultades económicas y han dejado de pagar a quienes tienen trabajando en su domicilio, o incluso han dejado de pagarles aduciendo que no necesitan el salario porque no pueden salir.

En algunos países, se ha dado el caso de inmigrantes que ejercían el trabajo doméstico y vivían en casa del empleador, y que se han encontrado en la calle después de que el empleador se deshiciera de ellos por temor a contraer el virus, dejándolos expuestos a la trata de personas.

La OIT está trabajando con organizaciones de trabajadoras y trabajadores domésticos y organizaciones de empleadores para que se garantice la salud y el sustento de estas personas. Está realizando evaluaciones rápidas del nivel y tipo de riesgos que afrontan, para que los gobiernos puedan formular políticas que garanticen al menos una cobertura de seguridad social básica, y para que dispongan de acceso a una atención de salud esencial y una seguridad básica de los ingresos.

Veintinueve países han ratificado el Convenio núm. 189 relativo al trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos , adoptado hace nueve años por la Conferencia Internacional del Trabajo. Muchos más han adoptado medidas concretas para hacer extensiva la cobertura de la protección laboral y social a estas personas. La OIT ha ayudado a unos seis países a solucionar los déficits de cobertura.

Estas medidas han aumentado el número de trabajadoras y trabajadores domésticos en el empleo formal, pero el porcentaje general de informalidad sigue siendo elevado. La OIT ha hecho un llamamiento a acelerar con urgencia las iniciativas destinadas a formalizar el trabajo doméstico a fin de proteger de futuras crisis a quienes trabajan en este sector.

Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración y extranjería: “Urgen recursos para hacer un mejor trabajo”

Ante las declaraciones del Ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Renato Alvarado, de que son necesarias las inspecciones en las plantaciones agrícolas; la Seccional de la ANEP en la Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME) alega de que la petición sería posible si se le asignan «los recursos necesarios para hacer un mejor trabajo en beneficio de la ciudadanía».

Gerardo Mora Ordóñez, Presidente de la Seccional ANEP-PPME explicó que al momento en que se retire a todo el personal dedicado a reforzar el control migratorio en las fronteras, las oficinas policiales regionales de Migración en San Carlos, Los Chiles, Las Tablillas, Upala y Sarapiquí quedarían con 37 oficiales para el trabajo diario, distribuidos de la siguiente manera:

San Carlos 12

Los Chiles 5

Las Tablillas 12

Upala 4

Sarapiqui 4

El horario es de 7 a.m. a 7 p.m., en dos turnos de 3×3. Sólo Upala y Sarapiquí trabajan de lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m. con un oficial disponible para fines de semana

Se estiman un faltante de 84 a 100 oficiales para la zona norte (sin contar la zona de Peñas Blancas), en el cual se pueda hacer un horario de 24 horas

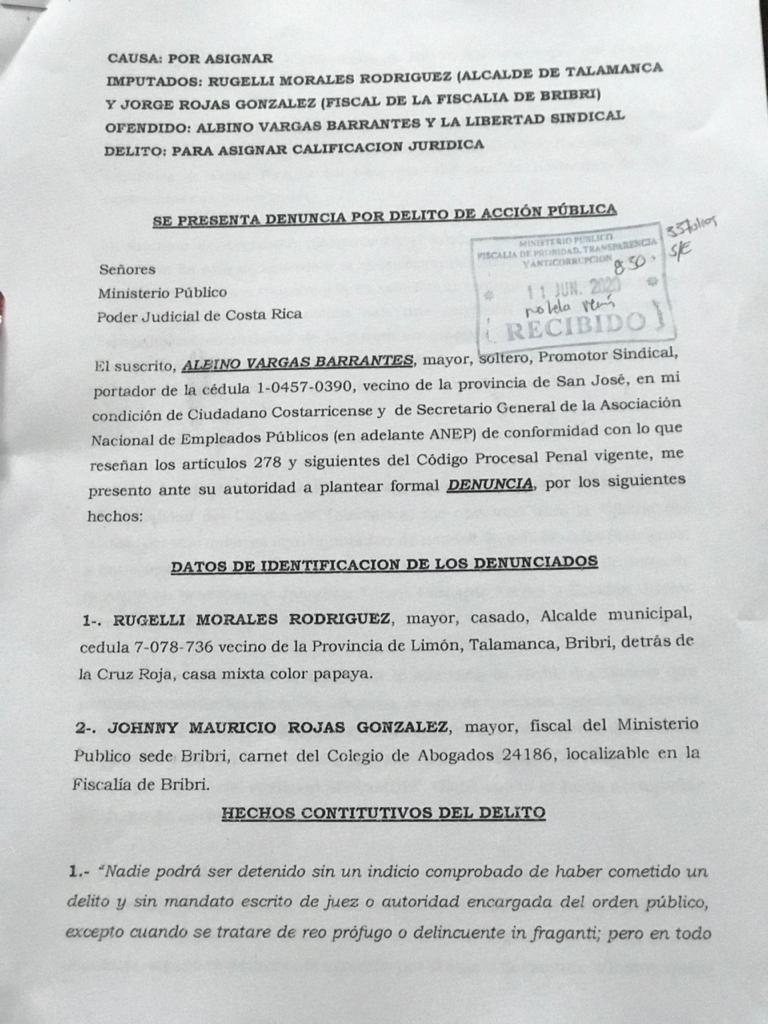

ANEP denuncia ante Ministerio Público 4 posibles delitos en detención arbitraria e ilegal de Albino Vargas Barrantes

–Informe policial presenta grandes y graves inconsistencias

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), presentó ante el Ministerio Público la denuncia penal por la detención arbitraria e ilegal que sufrió el pasado 3 de junio el Secretario General de la organización, Albino Vargas Barrantes, en la zona de Talamanca, donde se solicita investigar cuatro posibles delitos.

En la denuncia que fue presentada este jueves 11 de junio, ante la Unidad de Transparencia, Probidad y Anticorrupción, figuran como imputados el alcalde de Talamanca, Rugelli Morales Rodríguez y Jorge Rojas González, Fiscal de la Fiscalía de Talamanca, a quienes se les achaca los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, tráfico de influencias y denuncia calumniosa.

Sobre el delito de abuso de autoridad la denuncia indica que se estaría bajo este ilícito ya que “el fiscal no contaba ni con denuncia penal formal ni con informe policial alguno y si bien, el alcalde confirma su (la del fiscal) presencia en la Municipalidad, lo cierto del caso es que a pesar de que se da un conflicto de varios contra otros, éste, ordenando u cometiendo cualquier acto arbitrario en perjuicio de los derechos de alguien, detiene para investigar y no investiga para detener”, esto respaldado en el artículo 338 del Código Penal.

Con respecto al delito de incumplimiento de deberes, éste se le achaca al alcalde de Talamanca Morales Rodríguez quien, en vez de recibir una documentación oficial contra el municipio y su persona, ordenó la detención de los representantes de la ANEP.

La denuncia presentada por la ANEP, también solicita que se investigue el posible delito de tráfico de influencias, ya que el propio alcalde de Talamanca confirmó en un medio de comunicación que, el fiscal Jorge Rojas se encontraba en su oficina durante los hechos.

“…se desprende que la presencia del fiscal en la oficina del alcalde tal y como este último lo afirmó es factible de subsumirse en lo descrito por el numeral 52 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito cuando mediante un tráfico de influencias, el alcalde de Talamanca -influyendo en un servidor público- (el fiscal aquí imputado), prevaleciéndose de su cargo influyó en el fiscal para que éste haga un acto o resolución propio de sus funciones, de modo que genere un beneficio económico o ventaja indebido para sí o para otro”. Dicha ventaja podría apreciarse en un alcalde que no resolvería un tema laboral que le era álgido y en una protección velada a otro sindicato del cual no era asociado el funcionario que a nosotros (ANEP) había recurrido para la defensa adecuada de sus derechos”, indica la denuncia.

Finalmente, la ANEP solicita al Ministerio Público investigar si durante los hechos, la detención y la indagatoria de los representantes de la ANEP se generó una denuncia calumniosa, ya que se cuestiona la forma en que se recabaron los testimonios, así como el propio informe policial.

Ademas, la organización sindical presentó una queja contra el Fiscal de Talamanca ante la Fiscalía General de la República, para que se investigue el actuar de Jorge Rojas González.

Cuestionamiento de informe policial

Para Mainor Anchía Angulo, presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública y Directivo Nacional de la ANEP, con más de 9 años de carrera policial y 5 años en área administrativa, ambos en Fuerza Pública, existen varias inconsistencias claras y graves en el informe policial, lo que genera muchas dudas y cuestionamientos.

“En el punto 1 del informe policial se indica que a las 11:30 a.m. el subjefe de la delegación observa que en las instalaciones de la municipalidad (Talamanca) hay un disturbio, a las 11:32 a.m. llegan al municipio, a las 11:44 a.m. indican que se aprende a Albino Vargas, esto sin comunicárselo. Sin embargo, una hora después el supuesto detenido está brindando una entrevista en vivo con su celular a Noticias Repretel, lo que comprueba que aún no ha sido detenido, ya que de haber sido detenido debió realizarse el decomiso del celular e ingresar al aprendido a una celda de la delegación”, indica Anchía.

Otro cuestionamiento que realiza Anchía sobre el informe policial, es que este tiene el sello de la fiscalía de Bribri con una hora de recibido de las 16:02 horas, pero en el informe, en el punto 7, dice que fue confeccionado para los trámites a las 16:30 horas. “¿Cómo fue entregado antes?, esto permite la presunción que hay una irregularidad”

Dentro de las irregularidades más llamativas encontradas en el informe policial, se encuentra que el testimonio del sindicalista Winston Norman fue tomado a las 11:20 a.m., pese a que en el punto 1 del informe se indica que la Fuerza Pública se apersonó a la Municipalidad de Talamanca a las 11:32 de la mañana para atender la situación.

“Las horas descritas en el informe policial no concuerdan, como es el caso de la declaración de Winston Norman, algo completamente irregular. Incluso, se observa claramente que las entrevistas que confeccionaron los policías a los supuestos testigos fueron escritas por las mismas personas ofendidas, cuando debe ser el oficial quien transcriba la declaración. El informe está plagado de inconsistencias, que evidencias una manipulación de los hechos”, manifestó Anchía.

Los hechos

La detención de Vargas Barrantes y de las personas que le acompañaban se da luego de que éstos se presentaran en la Municipalidad de Talamanca a entregar un documento, a raíz de una serie de despidos que se están dando en contra de funcionarios municipales de la localidad, afiliados a la ANEP, lo que se considera una clara violación a sus derechos, ya que no existe un argumento claro para el despido.

Dicho documento corresponde a un Conflicto de Carácter Económico y Social presentado por la ANEP ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), contra la Municipalidad de Talamanca el pasado 2 de junio, el cual debía ser presentado por el sindicato ante el municipio, como lo establece el artículo 619 del Código de Trabajo.

Está situación habría desencadenado el enojo del representante sindical del otro sindicato de la Municipalidad de Talamanca, lo que llevó a una agresión en contra de los representantes de la ANEP.

Segunda denuncia

En próximos días, la ANEP presentará una segunda denuncia en contra de las mismas personas; denuncia colectiva a cargo de los tres asesores sindicales acompañantes de Vargas Barrantes, personal profesional integrante de la Unidad de Desarrollo Organizacional (UDO) de la agrupación y especialistas en organización de los colectivos laborales municipales, Álvaro Valverde Granados, Antonio Ortiz Fiorabanti y Gerardo Cascante Amador. Además, denunciarán los trabajadores despedidos de la Municipalidad de Talamanca, Jonathan Cascante Torres y Christian Rivera González, Presidente y Vicepresidente de la recién conformada Junta Directiva Seccional ANEP-Municipalidad de Talamanca.

Acogen recurso de Habeas Corpus presentado por la ANEP ante la detención ilegal y arbitraria de Albino Vargas Barrantes

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), presentó esta tarde ante la Sala Constitucional un recurso de Habeas Corpus (No. 20-9861-007-CO) contra la Fiscalía de Bribri de Talamanca, luego de la detención del Secretario General de la ANEP, Albino Vargas Barrantes y cinco personas en la zona de Talamanca al considerarla arbitraria e ilegal.

En el documento, que ya fue acogido para su estudio, la ANEP solicita la liberación del Secretario General de la ANEP, así como de los tres trabajadores de la ANEP que le acompañaban. Además, de dos trabajadores de la municipalidad de Talamanca afiliados a la ANEP.

“El Fiscal de Bribri detuvo a nuestros compañeros por una orden verbal, sin mediar una orden judicial o auto que ordene la privación de libertad de los sujetos detenidos. Por esto estamos solicitando se ordene a la Fiscalía de Bribri, la liberación inmediata de los señores Vargas Barrantes, Cascante Amador, Ortiz Fiorabanti, Valverde Granados, Cascante Torres y Rivera González”, detalló Rafael Mora, Asesor político de la ANEP.

Los hechos

La detención de Vargas Barrantes y las personas que le acompañaban se da luego de que estos se presentarán a en la Municipalidad de Talamanca a entregar un documento, a raíz de una serie de despidos que se están dando en contra de funcionarios municipales de la localidad, afiliados a la ANEP, lo que se considera una clara violación a sus derechos, ya que no existe un argumento claro para el despido.

Dicho documento corresponde a un Conflicto de Carácter Económico y Social presentado por la ANEP ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), contra la Municipalidad de Talamanca el pasado 2 de junio, el cual debía ser presentado por el sindicato ante el municipio, como lo establece el artículo 619 del Código de Trabajo. D

Está situación habría desencadenado el enojo del representante sindical del otro sindicato de la Municipalidad de Talamanca, lo que llevó a una agresión en contra de los representantes de la ANEP. Ha esto se une la negativa del alcalde de Talamanca a recibir el documento.

En declaraciones en vivo a Noticias Repretel, previó a su detención, el Secretario General de la ANEP denunció que los despidos obedecen “a una ejecución del Alcalde contra los trabajadores que no le dieron su apoyo durante las elecciones municipales, por lo que los trabajadores solicitaron la ayuda de la ANEP”.

“Como parte del proceso de defensa, habíamos acordado desplazarnos a esta localidad para explicar el manejo de este proceso con base a la Ley de la Reforma Procesal Laboral. Dentro de la gestión presentamos el documento (Conflicto de Carácter Económico y Social) a la Alcaldía, el espacio es muy pequeño y nos encontrábamos haciendo fila y de un pronto a otro irrumpen los personeros del sindicato local, nos empiezan a decir improperios; solicito que nos reciban el documento y en ese momento me sacaron a empujones, me tiran al suelo y me patearon; mis compañeros también fueron agredidos. El propio alcalde sale de su despacho y empieza a instigar de que saquen a la gente, por lo que la agresión adquiere un tono más dramático e intenso, afortunadamente se presenta la Fuerza Pública”, detalló Albino Vargas a Noticias Repretel.

Ante esta situación la ANEP estará presentando las denuncias respectivas ante los tribunales judiciales correspondientes, por lo que el Secretario General de la ANEP solicitó ser trasladado a medicatura forense o una clínica para su valoración.

Revista Seccional ANEP-Magisterio Nacional

Estudiantes de Bachillerato por Madurez presentaron recurso de Amparo contra el MEP

RECURSO de AMPARO contra MEP by EugenioGuerrero on Scribd

Reformar el FMI y el Banco Mundial para una mejor reconstrucción después de la COVID-19

Por: CSI

Para construir un mundo más fuerte y resiliente a partir de la devastación económica, sanitaria y social causada por la COVID-19, así como las crisis de desigualdad y cambio climático que la precedieron, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional deben ir más allá y no quedarse en reformas estructurales guiadas por el fundamentalismo del mercado. Dos nuevos informes hacen una relación de décadas de políticas fallidas que debilitaron el contrato social y han vuelto a los países vulnerables a la pandemia y la crisis económica.

En una crisis mundial sin precedentes, millones de personas han perdido su empleo y se ven empujadas a la pobreza. Esta situación se produce inmediatamente después de una recuperación frágil e incompleta de la crisis financiera mundial de 2008-2009, en la que el hecho de abandonar rápidamente las políticas de estímulo para pasar a la austeridad, además de las embestidas contra los trabajadores y trabajadoras, socavaron fatalmente los progresos iniciales. El informe sobre el renovado impulso que el FMI concede a la oferta tras cuatro décadas de ajuste estructural y condicionalidad de austeridad: The IMF’s renewed supply-side push: Four decades of structural adjustment and austerity conditionality, esboza el papel central desempeñado por el Fondo en estas decisiones destructivas tomadas a raíz de la crisis financiera mundial como parte de un espectro más amplio de políticas fallidas.

“Tras la crisis de 2008 causada por el sector financiero y los rescates financieros que se concedieron a los responsables, los trabajadores se convirtieron en el blanco de una ofensiva en toda regla contra la negociación colectiva, los derechos laborales y los servicios públicos. A medida que planificamos planes de recuperación económica del daño causado por la COVID-19, no podemos repetir los mismos errores de poner fin prematuramente a las medidas de estímulo y perseguir recortes drásticos en el gasto que socavan el crecimiento”, señaló Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI.

En 2015, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU brindaron la oportunidad de recomenzar implantando una agenda universal para el trabajo decente, la igualdad de género, la protección social y otros aspectos positivos. Sin embargo, la energía se ha redirigido a promover los intereses de los inversores privados como la única forma de financiar el desarrollo sostenible. El Banco Mundial ha encabezado, tal como se detalla en el informe sobre el fundamentalismo del mercado y el Grupo del Banco Mundial, abordando desde los programas de ajuste estructural hasta la maximización de las finanzas para el desarrollo y otros elementos más: Market fundamentalism and the World Bank Group: from Structural Adjustment Programmes to Maximizing Finance for Development and beyond. La óptica adoptada por el Banco de maximizar las finanzas para el desarrollo aleja a la institución de las inversiones catalíticas y conduce a reformas políticas destinadas a beneficiar a los inversores privados extranjeros, o recurre incluso a la ingeniería financiera para proteger sus inversiones.

Desde el inicio de la COVID-19, más de 100.000 millones de USD han abandonado los países de mercados emergentes, lo que representa el caso de fuga de capitales más grande y rápido de la historia. Estos dos informes describen de qué manera las recomendaciones en materia de políticas del Banco Mundial y el FMI en relación con los mercados de capitales y la financiación para el desarrollo contribuyeron a la fragilidad, la financiarización y las entradas de capital privado especulativo. Ambas instituciones han frustrado simultáneamente la creación de empleos de calidad, los servicios públicos y las políticas de aumento de salarios.

De dejarse sin control, los estragos de la crisis actual agravarán tres décadas perdidas para el progreso del desarrollo. Los informes documentan un vuelco en el Banco Mundial y el FMI en la década de los años 1980, cuando la administración Reagan impuso un orden del día ideológico que cambió las operaciones de las instituciones financieras internacionales. Este giro inició la era de los programas de ajuste estructural que impusieron un conjunto estricto de políticas desreguladoras centradas en la oferta denominadas Consenso de Washington. Aunque esta camisa de fuerza se abandonó a principios de la década de los años 2000, los informes demuestran que desde entonces las instituciones financieras internacionales han seguido guiándose por el fundamentalismo del mercado, donde muchos de los cambios son más cosméticos que reformas sustantivas a las instituciones.

“La fuga masiva de capitales, las severas cargas de la deuda y los efectos de las políticas fallidas están lastrando a los países en desarrollo en un momento en que necesitan preparar planes de estímulo y reconstrucción inclusivos. Ya es hora de comprometerse a prolongar el alivio de la deuda por dos años suprimiendo las medidas de austeridad como condicionalidad y haciendo coincidir la inversión con los ODS, así como poner fin a las condiciones de los préstamos y al asesoramiento de políticas que promueven enfoques fallidos. Esto es especialmente necesario en los préstamos para la política de desarrollo del Banco Mundial y en los acuerdos de préstamo estándar del FMI que tendrán lugar después de la ronda actual de financiaciones para dar respuesta a las emergencias. Las instituciones financieras internacionales necesitan cambiar algo más que su retórica y concordar sus operaciones con las normas internacionales del trabajo, con políticas más realistas destinadas al crecimiento con prosperidad compartida y los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.

“El multilateralismo requerirá de una reforma a fin de asegurar la coordinación mundial de los planes de recuperación económica que aporten fondos mundiales de protección social para los países más pobres, redefina el alivio de la deuda con una condicionalidad para los ODS, proporcione inversiones y no austeridad, reequilibre las reglas comerciales con los derechos fundamentales del trabajo y las normas ambientales, cuente con un tratado sobre las empresas y los derechos humanos que exija la debida diligencia y reforme las normas fiscales para acabar con los paraísos fiscales. El FMI y el Banco Mundial no deben ser un obstáculo para el nuevo contrato social sobre el que ha de cimentarse la recuperación”, afirmó Sharan Burrow.

Geopolítica de la epidemia: La globalización en peligro

Por Andrés Malamud*

La rápida propagación de la pandemia vino a reforzar el poder de los Estados al tiempo que aumenta su interdependencia. Esta paradoja anuncia una globalización “desacoplada”, de la que emergerán cambios sustanciales en la geopolítica mundial.

En noviembre de 2015, la prestigiosa revista Nature Medicine publicó una carta firmada por quince científicos que se titulaba “Un racimo de coronavirus de murciélago tipo SARS exhibe potencial de emergencia en humanos”. La investigación de laboratorio había comprobado que los “murciélagos herradura” chinos eran portadores del virus SHC014-CoV. La frase final del resumen reiteraba la advertencia del título: “Nuestro trabajo sugiere el riesgo potencial de reemergencia del SARS-CoV a partir de virus actualmente en circulación en poblaciones de murciélagos”.

“Yo veo el riesgo de un virus agudo y muy extraño desparramándose por el planeta”, dice Nassim Taleb en la página 317 de mi ejemplar de The Black Swan, publicado en 2010. Relleno en igual proporción de brillantez y engreimiento, el libro de Taleb no es un cisne negro, uno de esos eventos altamente improbables pero de tremendo impacto: es uno más de las decenas de análisis y proyecciones que pronosticaron esta pandemia.

El Consejo Nacional de Inteligencia (NIC, por su sigla en inglés) es el think tank de pensamiento estratégico del gobierno de Estados Unidos. Cada cinco años consulta a decenas de expertos para imaginar cómo será el mundo quince años más tarde. Sus documentos son públicos y están online, En diciembre de 2004 publicó el tercero de ellos, titulado “Mapping the Global Future. Report of the National Intelligence Council’s 2020”. Tiene 123 páginas, y en la número 30 se lee lo siguiente: “El proceso de globalización, por más poderoso que sea, puede resultar substantivamente retardado o detenido. Fuera de un gran conflicto global, que consideramos improbable, otro evento de gran escala que creemos que podría parar la globalización sería una pandemia”.

Maldición, nos avisaron. Pero el documento continúa.

“Algunos expertos creen que es sólo cuestión de tiempo hasta que una nueva pandemia aparezca, tal como la Gripe Española de 1918-1919 que mató unas veinte millones de personas en todo el mundo. Desde las megaurbes del mundo en desarrollo con pobres sistemas de salud (como las de África subsahariana, China, India, Bangladesh o Pakistán), semejante pandemia sería devastadora y podría difundirse rápidamente por todo el mundo. La globalización estaría en peligro si los muertos se contasen por millones en los principales países y la difusión de la enfermedad pusiese un alto al comercio y los viajes globales durante un período extenso de tiempo, obligando a los gobiernos a gastar enormes recursos en los exhaustos sistemas de salud. Por otro lado, la respuesta al SARS mostró que la vigilancia internacional y los mecanismos de control se están tornando más efectivos para contener enfermedades, y los nuevos desarrollos en biotecnología prometen mejoras sostenidas”.

Siendo estos documentos públicos, y teniendo Rusia, China y las potencias europeas sus propios laboratorios y centros de planeamiento estratégico, es inevitable concluir tres cosas. Primero, los tomadores de decisión sabían que esto podía pasar –o, mejor dicho, que iba a pasar–. Segundo, sabían que podían crear herramientas para evitarlo o contenerlo.

Tercero, no hicieron nada.

El lago de los cisnes negros

A veces, lo que antes de ocurrir nos parecía imposible después de ocurrir nos parece inevitable. Éste es el tercer componente de la definición del Cisne Negro (junto con la baja probabilidad y el alto impacto): la predictibilidad retroactiva. El cerebro humano vive para adaptarse y autojustificarse. Hagamos un ejercicio: miremos para adelante sin descartar escenarios.

Las consecuencias políticas de la pandemia dependerán de factores aún desconocidos, algunos biológicos (como la posibilidad de reinfección o la gravedad de la segunda ola) y otros económicos (como la magnitud de la recesión y la quiebra de sectores estratégicos). Pronosticar es fútil, pero prepararse es necesario. Ello no exige adivinar el futuro sino imaginar futuros posibles.

Consideremos tres niveles: la transición del poder global, las instituciones internacionales y la política doméstica. La transición del poder afecta las relaciones verticales entre países que declinan y países que emergen. Las instituciones internacionales moldean las formas en que los países cooperan o compiten horizontalmente. La política doméstica define quién manda, y cómo, en el interior de los países.

La transición del poder ya estaba en curso: Estados Unidos declinaba y China emergía, mientras Rusia sobrevivía y la Unión Europea se achicaba. Al principio, el origen geográfico del virus y el ocultamiento de información por parte de China parecieron contrariar el sentido de la transición. Mientras los líderes occidentales criticaban a Pekín y minimizaban la amenaza del coronavirus, el régimen comunista mostraba dificultades en lidiar con el contagio. Esto duró poco. La implementación efectiva de aislamientos draconianos y la construcción fulminante de hospitales gigantescos suscitaron la estupefacción global. Al mismo tiempo, la actitud indolente de Trump y los espasmos unilaterales de Estados Unidos pintaron en blanco y negro el contraste con China: de un lado, centralización y eficacia, del otro, descentralización y caos. La imagen internacional de cada Estado reflejaba, inicialmente, el grado de efectividad de su organización interna. Días más tarde, el comportamiento internacional contribuyó a ampliar la brecha reputacional. Por un lado, Estados Unidos suspendió sin aviso las conexiones aéreas con Europa mientras intentaba rapiñar la vacuna que se desarrollaba en un laboratorio privado alemán. Por el otro lado, China secuenció la información genética del coronavirus, la compartió online y empezó a mandar cargamentos de equipos y especialistas para asistir a los países occidentales más afectados. Lo que 480 Institutos Confucio distribuidos por el mundo no pudieron hacer, el COVID-19 logró: China llegó a la primera división del soft power, donde los países lideran por su capacidad de atracción y no de coacción.

Es cierto que la primera reacción china reflejó el autoritarismo del régimen antes que la capacidad del Estado. Las autoridades regionales de Hubei escondieron el brote y persiguieron a quienes la denunciaron, mientras el gobierno nacional negaba la crisis. Pero el cambio drástico de estrategia, y la efectividad de su implementación, salen bien parados ante las demoras, titubeos y negaciones de Occidente. A los ojos de quien recibe la ayuda, China aprendió de sus errores y no escatimó solidaridad.

En el primer tablero del poder mundial hay dos actores además de China y Estados Unidos: Rusia y la Unión Europea. Es difícil prever el impacto que tendrá la pandemia sobre la declinante población rusa, aunque algo es seguro: Moscú seguirá siendo un spoiler, un actor con capacidad para arruinar el juego ajeno pero sin capacidad para definir las reglas del juego. La Unión Europea, en cambio, saldrá de esta crisis reforzada o agonizante. A esta disyuntiva también se enfrentan las instituciones internacionales.

En la guerra, el comercio o la investigación científica, los Estados pueden competir o cooperar. La elección de la estrategia depende del objetivo. La creación de bienes públicos, aquellos de los que no se puede excluir a terceros, requiere cooperación. Un ejemplo típico es la estabilidad financiera internacional: todos los países se benefician de ella, incluso aquellos que no participan en su producción. Bajo el liderazgo de Barack Obama, el G20 proporcionó este bien colectivo después de la crisis de 2008. Pero hay bienes colectivos de otra naturaleza: los de club y los de red.

Los bienes de club son aquellos de cuyo uso se puede excluir a terceros. Un ejemplo es la Unión Europea: existen beneficios, como los fondos estructurales o de cohesión, a los que solo acceden los Estados miembros. Pertenecer tiene sus privilegios, y los privilegios generan resentimiento. Externamente, las tres mayores potencias militares del mundo (Estados Unidos, China y Rusia) perciben a la Unión Europea como irrelevante en el mejor de los casos y hostil en el peor. Internamente, la pandemia produjo un efecto ambivalente. Por un lado, llevó al cerramiento de las fronteras nacionales y a la competencia por equipos sanitarios. Por el otro, incentivó la cooperación monetaria para garantizar la estabilidad del euro. Este contraste entre la dimensión política y la dimensión funcional de la cooperación interestatal se replica a nivel global, como veremos en un momento.

Los bienes de red son aquellos cuya utilidad aumenta con su difusión: cuantos más usuarios lo tengan, mejor para todos. El ejemplo típico es el teléfono: no me sirve de nada ser el único que lo tiene. Lo mismo se aplica a las vacunas y a la inmunización en general. No nos resulta indiferente si los demás están sanos: nos conviene que lo estén. Y si el objetivo es que todos tengan algo, la estrategia apropiada es la cooperación y no la competencia. A nivel de los Estados, esto se llamaba multilateralismo. Algunos lo siguen promoviendo, pero sus chances de resucitar son escasas. A su substitución por otra estrategia denomino cambio del poder.

La pandemia vino a reforzar el poder de los estados al mismo tiempo que aumentaba su interdependencia. ¿Cómo se puede ser más fuerte y más dependiente al mismo tiempo? No con la globalización como la conocimos sino, probablemente, con la que viene: una globalización “desacoplada”.

Se vislumbran dos tipos de desacople: el funcional y el político. En el desacople funcional, diferentes políticas se concentran alrededor de diferentes centros gravitacionales. Si la seguridad sigue siendo un asunto eminentemente regional, porque las amenazas físicas se acumulan en las fronteras y disminuyen con la distancia, la economía es un asunto cada vez más global porque las fuentes de divisas, insumos y mercados están distribuidos por el planeta.

Sudamérica torna este desacople bien visible: las amenazas securitarias para la región son el colapso de Venezuela y la consolidación de una red regional de narcocriminalidad, mientras su economía depende de las tasas de interés (fijadas por la reserva federal de Estados Unidos) y del precio de sus productos exportables (subordinado al crecimiento chino).

El desacople político rememora las esferas de influencia de la Guerra Fría. En este escenario, el mundo sigue interconectado pero los países, y no las políticas, se dividen entre dos centros de gravedad: Pekín y Washington. Las esferas no están separadas por muros ni alianzas militares, sino por estándares técnicos y de infraestructura: cada uno con su internet, su 5G y sus normas digitales. Europa todavía tiene la chance de erigirse en tercer polo: después de todo, uno de los dos megafabricantes de aviones es europeo, y Francia es el único país que posee un portaviones de propulsión nuclear fuera de Estados Unidos. Pero el tren está pasando mientras los europeos pelean en el andén, y algunos ya decidieron subirse a la locomotora china.

Organizaciones internacionales hay de dos tipos: las multipropósito o políticas, como Naciones Unidas (ONU), y las específicas o funcionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS). También a este nivel podría producirse un desacople. Las organizaciones políticas fueron poco requeridas o poco competentes, al revés de las organizaciones funcionales. En las organizaciones regionales ocurrió lo mismo: la Comisión Europea fracasó en evitar el unilateralismo de los Estados miembros, mientras el Banco Central Europeo aparece como la única institución que puede evitar el quiebre de la Unión Europea (y la quiebra de sus miembros).

Los cisnes negros se repetirán. Los Estados tienen dos herramientas para nadar en ese lago: la ciencia y la cooperación. Y las vienen usando mal.

Los cuatro jinetes

El cambio político, en el interior de los Estados, dependerá del continente donde el Estado resida. Con pincelada gruesa, puede distinguirse a los cuatro grandes continentes en función de su modelo socioeconómico. En Asia (Pacífico), el individuo se subordina a la comunidad y el Estado planifica la economía. En Europa, los individuos cooperan y el Estado garantiza el bienestar. En América, y esto vale para Estados Unidos tanto como para Brasil y México, el mercado (formal e informal) manda y los políticos se le someten. Así, en China prevalece la razón de Estado, en Europa la cuestión social y en Estados Unidos la lógica económica. ¿Y África?

El continente africano alberga a alrededor del 18% de la humanidad, lo mismo que China o India, pero sólo produce el 3% del PIB global. En 2050 habrá superado el 25% de la población mundial. A esta altura carecemos de información o proyecciones sobre cómo la afectará la pandemia, aunque hay indicios de que el clima, la estructura etaria y la ruralidad podrían mitigarla mientras la deficiente infraestructura sanitaria debería agravarla. La región podría convertirse en una fuente global de inestabilidad o de crecimiento, y quizás la pandemia contribuya a definir cuál predominará.

En Oriente, China incluida, la habituación a las epidemias y la efectividad de la respuesta estatal consolidan el status quo. En Occidente, en cambio, se anticipan profundos cuestionamientos. Los gobernantes deberán responder por su reacción frente a la pandemia pero, sobre todo, por la magnitud de la recesión. Las consecuencias dependerán del ciclo electoral: los líderes que enfrenten elecciones en el corto plazo podrán beneficiarse del “efecto estadista”; los que no, podrían convertir una victoria épica en derrota electoral, como les ocurrió a Churchill en 1945 y a Bush padre en 1992. Con recesión no hay reelección.

Entre enfermar a la población y enfermar la economía, los líderes populistas de Occidente optaron inicialmente por enfermar a la población. Los cuatro jinetes del coronavirus, Trump, Johnson, Bolsonaro y López Obrador, argumentaron que la economía parada provocaría más muertes que el virus. Por presiones sociales y efecto contagio debieron revertir el curso. Las consecuencias sanitarias y electorales del zigzagueo están abiertas, pero vale interrogarse sobra la compatibilidad entre el retorno del Estado –en cuanto aparato burocrático– y la vigencia de liderazgos populistas, que encarnan la representación antes que la eficiencia.

Del aumento de la vigilancia sobre los ciudadanos mucho ha escrito Yuval Harari, de quien todo se recomienda. Quizás lo más relevante sea que la tecnología no llegó para remplazarnos sino para controlarnos. No seremos substituidos por robots sino monitoreados por geolocalización y reconocimiento facial. Y después de la pandemia, menos gente cuestionará la centralización de la información.

Hasta hace poco, algunos observadores temían que la transición del poder alimentara un conflicto militar, mientras otros recelaban lo contrario: el vacío de poder. Vacío es lo que produjo mientras Estados Unidos se replegaba a medida que el coronavirus avanzaba, pero detrás vino China a rellenar el vacío con expertos y equipos. Las elecciones estadounidenses de noviembre podrían restablecer el equilibrio entre las dos potencias. Dada la primacía mundial del dólar, el mundo aún no está listo para prescindir de emisor. El multilateralismo que el planeta reclama será bilateral o no será: sólo dos países son necesarios, y juntos son suficientes, para que el próximo cisne negro nos encuentre a todos más robustos. Pero eso ya lo sabíamos.

Exageran quienes postulan que nada será como antes. Las catástrofes pueden afectar las relaciones de poder, pero la naturaleza del poder es más resistente. Si la humanidad sobrevivió a la expansión digital de Twitter de 140 a 280 caracteres, no será un virus analógico el que la cambie.